Bis zum Kriegsende in Brenig

Für Brenig entschieden wir uns, als wir dort angekommen waren

Am späten Nachmittag des 14. September 1944 gelangten wir in den Ort Brenig. Er liegt am östlichen Rand der Ville, dem sogenannten Vorgebirge. Bis zur Rheinbrücke in Bonn waren es von hier aus noch etwas mehr als zehn Kilometer. So beschlossen wir zunächst einmal, hier zu übernachten. Wir waren an dem Nachmittag die einzigen Flüchtlinge, die durchs Dorf zogen. Wir, die wir unsere wichtigsten Habseligkeiten auf unseren einfachen Fahrmöglichkeiten verladen und mit Birkenzweigen getarnt hatten, wurden nun von jedem, der uns in Brenig begegneten, regelrecht begafft. Jedenfalls kamen wir uns so vor. Auch die Unterbringung im Ort gestaltete sich zunächst schwierig. Keiner wollte so recht Flüchtlinge aufnehmen, denn unsere Gruppe bestand ja zumindest aus sieben erwachsenen Personen.

Die Quartiersuche lag in den Händen

meiner älteren Geschwister. Bis sich dann endlich eine

einfache biedere Frau fand. Es war Frau Wt., die uns aufnahm. Sie

selbst hatte sechs Kinder im Alter von ca. 6 bis 16 Jahren und

bewohnte in der Vinkelgasse ein kleines Häuschen, wie es

auch heute noch typisch in alten Dorflagen des Vorgebirges zu

finden ist. Sie musste zusehen, wie sie hier alleine zurecht kam,

denn ihr Mann befand sich als Soldat im Krieg.

Dann stellte

sich heraus, dass uns Frau Wt. auch noch an ein weiteres Haus

vermitteln konnte. Der Eigentümer des Hauses hieß

Josef Wz., sein Bruder war der Ortsvorstehen und sein einziger

Sohn war im Krieg. Diese Leute hatten noch zwei Zimmer mit Betten

frei. In einem der Zimmer stand zudem auch noch ein schöner

Herd. Außerdem war das Haus über einen Pfad, bzw. über

ein „Päddchen“, wie man in Brenig sagte,

unmittelbar hinter dem Grundstück der Familie Wt. zu

erreichen. In jener schwierigen Zeit sahen so schon ideale

Umstände aus und wir waren froh, dass wir so über zwei

Häuser verteilt unterkommen konnten.

Uns allen gefiel das sehr und wir waren zudem immer noch auf der linken Rheinseite. Mein Vater war von diesen Verhältnissen so sehr beflügelt, dass er unsere Wirtsleute fragte, ob wir nicht überhaupt auch längere Zeit bleiben durften. Die Wirtsleute zeigten ein Herz und nahmen uns tatsächlich „endgültig“ auf. Wir waren glücklich: Die Flucht hörte einstweilen auf, wir waren gut untergebracht und die Front war noch weit weg. Hier war es ruhig, wie es uns schien und wir waren die einzigen Flüchtlinge im Ort.

Da meine Schwester Klara genügend

Lebensmittelkarten in Walheim gehortet hatte, meldeten wir uns

zunächst nicht polizeilich an. Vater wollte die Anmeldung so

weit wie möglich vor sich herschieben. Außerdem war

das Vorgebirge ein Fleckchen Erde, dass von Lebensmitteln selbst

im Krieg verhältnismäßig reich gesegnet war.

Bekanntlich finden sich an diesem Ville-Hang sehr fruchtbarer

Lös-Boden und ein verhältnismäßig günstiges

Klima. Die meisten Breniger waren Selbstversorger und viele

hatten „Säue“ im Stall, weshalb es auch an

„Fettigem“ nicht mangelte. Zu essen hatten wir also

genug hier und auch sonst merkte man im Frühherbst 1944 in

Brenig noch nicht so sehr viel vom Krieg.

Vater wollte sich

auch deshalb nicht polizeilich anmelden, weil er nach fünf

Jahren Krieg Gefahr lief, trotz seines Alters von 58 Jahren auch

noch zum Dienst an der Waffe eingezogen zu werden. In seinem

Heimatort Walheim war sein Schreinereibetrieb als kriegswichtig

bewertet worden und er selbst als unabkömmlich für den

Betrieb anerkannt. Diese Begründung war ihm mit seiner

Flucht jedoch abhanden gekommen. So verging die Zeit. Irgendwann

hatte sich mein Vater dann aber doch polizeilich gemeldet. Denn

bis dahin war die Angst mehr und mehr gewachsen, entdeckt zu

werden. Die Nazi-Behörden hätten anschließend

ermitteln können, wie lange wir schon tatsächlich in

Brenig waren und das hätte uns neue Probleme gebracht.

Die

Anmeldung verlief dann auch problemlos für uns. Wegen des

wachsenden Flüchtlingsaufkommens im Vorgebirge gab es bei

den Ämtern vermutlich viel zu tun und ein kleines

Durcheinander. Jedenfalls erhielt mein Vater anschließend

keinen Einberufungsbefehl zur Wehrmacht.

Brenig

um 1938. In der Bildmitte das Haus Wt., wo die Familie Krott

zunächst Aufnahme fand und auch ein Teil der Familie die

Zeit in Brenig verbringen konnte

Das

ehemalige Haus Wz. im Februar 2014 auf dem heutige Bergkreuzweg.

Peter Krott selbst und seine Eltern wohnten bis zum Kriegsende

darin

Das

heutige Haus mit etwas mehr Umgebung

Luftansicht

von Brenig um 1935. Die Kirche trägt über der Vierung

noch ein kleinen Türmchen, den sogenannten Reiter.

Grüner

Pfeil rechts: Anstelle des heutigen Pfarrhauses ist noch das alte

Pfarrhaus zu sehen, das gegen Kriegsende von einer Bombe zerstört

wurde.

Der grüne Pfeil links weist auf die ehemalige

„Küsterei“. Diese wurde von derselben Bombe

zerstört, wie auch das Pfarrhaus. Ende der 1950er Jahre

wurde an seiner Stelle das erste Jugendheim erbaut.

Der rote

Pfeil rechts zeigt das Haus Wt. in der Vinkelgasse und der Pfeil

in der Mitte das Haus Wz.. Der Pfeil links oben zeigt auf die

Schreinerei H. in der Rücksgasse

Flüchtlingsjobs

In den ersten Tagen in Brenig hatten wir uns alle das Dorf gründlich angesehen. Es war ein typisches Vorgebirgsdorf: Fast alle Einwohner lebten vom Gemüsebau, die meisten hauptberuflich und ebenfalls sehr viele im Nebenerwerb. Es gab zwei Bäcker, einen Metzger und ein Kolonialwarengeschäft. Meine älteren Schwestern hatten sich noch im Herbst 1944 bei verschiedenen Bauern als Erntehelfer betätigt.

In Brenig gab es aber auch einen selbständigen Schreinermeister in der Rücksgasse. Im Oktober 1944 machte sich mein Vater auf den Weg zu im, um einmal vorzufühlen, ob er nicht bei ihm Arbeit finden könne. Der Schreiner mit Namen H. hatte wahrscheinlich noch Aufträge in der Schublade und stellte deshalb meinen Vater ein. Doch damit nicht genug. Mein Vater sprach seinem neuen Arbeitgeber gegenüber auch von mir und wies darauf hin, dass ich „ja Schreiner-Lehrling“ sei. Beide kamen dann überein, dass auch ich beim Schreiner H. arbeiten könne, allerdings ohne Lohnzahlung, nur für das mittägliche warme Essen. So trat ich also zusammen mit meinem Vater die Arbeit bei der Schreinerei H. an.

Die Schreinerei des Meisters H. nahm sich

deutlich kleiner aus, als die meines Vaters in Walheim. H.

verfügte über einige einfache Holzbearbeitungsmaschinen

und obwohl diese nur relativ klein waren, stand im Werkstattraum

wegen seiner kleinen Maße auch alles sehr eng beisammen.

Meine Hobelbank war aus Platzgründen fest an die Außenwand

angestellt. Sie war damit nicht zu „umgehen“, was bei

bestimmten Fertigungsmaßnahmen aber erforderlich gewesen

wäre. Das war in Brenig aber insofern kein Problem, da ich

nur an Kleinigkeiten arbeitete. Was ich da im Einzelnen alles

produziert hatte, weiß ich heute nicht mehr. Neben meiner

fachlichen Arbeit war ich allerdings die Hälfte meiner

Arbeitszeit mit „Kalfaktorarbeiten“ beschäftigt:

So musste ich beispielsweise jeden Morgen auf einem nahe

gelegenen Grundstück die über Nacht vom Baum gefallenen

Pfirsiche, im Vorgebirge „Peärsche“ genannt,

auflesen. Davon wurde anschließend Obstler gebrannt. Aber

ehe ich den Heimweg antrat, hatte ich mich noch auf eine Astgabel

gesetzt und mir die größten und schönsten

Pfirsiche einverleibt.

Auch mein Vater konnte seine Arbeiten

nur unter beengten Platzverhältnissen ausführen.

Zwischen seiner Hobelbank und der nächstgelegenen Wand waren

auch nur ca. 70 cm Platz. Zudem stand die Hobelbank gegen eine

andere gelehnt. Als erstes hatte mein Vater dort mit der Arbeit

an einem Schlafzimmer aus Eichenholz begonnen. Im Krieg gab es ja

nichts zu kaufen und vermutlich resultierte dieser Auftrag von

einem Versprechen des Meisters her. Auf alle Fälle hatte

mein Vater in der beengten Werkstattecke das Werk, bestehend aus

Betten, Schrank und Kommoden, vollendet.

Mittags gab es immer ein deftiges Essen,

meistens Eintopf, der von der Frau des Hauses zubereitet wurde.

Er war durchweg lecker, immer mächtig mit Schweinefleisch

durchsetzt und deshalb nahrhaft. Ein Schnaps nach dem Essen war

für den Meister obligatorisch. Danach fiel er in seinen

Mittagsschlaf. Mein Vater ging jeden Mittag zum Essen nach Hause

ins Haus Wz. auf der Kumme (heute Bergkreuzweg).

In der

Familie lebte auch noch eine erwachsene Tochter. Ich schätzte

sie damals auf rund 35 Jahre. Sie war nicht berufstätig und

hatte auch keinen Freund, denn die Männer waren ja alle

Soldat. Dann tauchte ab und zu ein älterer Sohn auf, der

angab, selbst Schreinermeister zu sein. Offenbar war der wegen

einer Gehbehinderung nicht Soldat geworden. Dieser Sohn war nicht

ständig im Betrieb und arbeitete nur an kleinen Möbeln.

Der Meister lieferte auch bei Sterbefällen den Sarg. Der wurde von Grund auf und vollständig in der Schreinerei gefertigt, denn H. hatte viel Eichenholz auf Lager, mehr als Fichtenholz. Wenn alles fertig war, lud er die Lade auf einen Karren und fuhr damit alleine zum Sterbehaus, wohl wissend, dass die Angehörigen ihm beim Einsargen helfen würden. Bei uns in Walheim wäre so etwas undenkbar gewesen.

Draußen im Hof hatte Schreinermeister H. eine Holzgattersäge, auch kurz „Holzgatter“ genannt, stehen. Die Technik dieser Sägeanlage mutete schon recht altertümlich an: Es war ein sogenanntes Horizontalgatter, mit dem jeweils nur ein Brett vom Stamm geschnitten werden konnte. Weil auch ich mit dieser Maschine arbeiten sollte, hatte mir Meister H. eines Tages die Funktionen und die Handhabung erklärt und so durfte ich anschließend tagelang von dicken Eichenstämmen Bohlen herunterschneiden.

Unweit des Gatters hatte sich Meister H. schon vor Jahren einen kleinen Unterstand angelegt. Als Abdeckung dienten geschnittene und ungeschnittene Eichenstämme. Als in den ersten Monaten 1945 die Front auch dem Vorgebirge näher rückte, hatte ich dort mehrmals Schutz vor den Tieffliegern, Jabos und Jagdbombern der Alliierten gesucht.

Einmal bin ich mit dem Meister zu Fuß

nach Alfter-Ort gegangen. Dort hatten wir eine kleinere Arbeit zu

verrichten, die jedoch mehr als nur zwei Hände bedurfte. Bei

diesem Gang hatte er auch einen Flachmann in der Tasche. Ab und

zu machte er Pause und genehmigte sich dann jeweils einen Schluck

daraus.

Der Schnaps, übrigens ein leckerer Obstler,

wurde im alten Stall des Hauses ausschließlich von Obst

gebrannt, und zwar insbesondere von Fallobst, das bekanntlich

schneller in den Gärprozess übergeht als frischeres vom

Baum gepflücktes Obst. Übrigens war die

Schnapsbrennerei zu Hitlers Zeiten nicht minder streng verboten

als auch heute; im Falle der Aufdeckung fielen die Strafen damals

außerordentlich hart aus. Aber die Breniger zeigten sich

nicht gegenseitig an, wurde doch in vielen Häusern schwarz

gebrannt. Jedes mal, wenn der Meister einen Schnaps-Brand

vollzogen hatte, erhielt auch mein Vater ein Püllchen von

den edlen Tropfen.

Schließlich hatte fast jedes Haus in Brenig nach meinem Empfinden mindesten zwei Schweine – in Brenig sagte man Säue – im Stall. Wenn so eine Sau geschlachtet werden sollte, war der Eigentümer des Schweins verpflichtet, dieses beim Amt anzumelden. Dabei ging es um die Rationierung der knappen Nahrungsmittel. Die Breniger schlachteten regelmäßig zwei Säue, gaben beim Amt aber immer nur eine an. Daher schwelgten sie nach meinem Empfinden im Fleisch.

Bekanntschaften hatte ich in Brenig keine

geschlossen. Insgesamt nahmen wir dort nur wenig am Dorfgeschehen

teil. Zudem waren wegen des Winterhalbjahres die Tage kurz und

wegen des Krieges gab es keine Veranstaltungen wie Tanz und

Kirmesvergnügen.

Aber sonntags besuchten wir alle die

heilige Messe. Ich ging immer in die Messe um 10:00 Uhr. Dieser

Gottesdienst war durchweg sehr gut besucht, weshalb ich mich

meistens mit den anderen im Dorf noch vorhandenen jungen Männern

bzw. größeren Jungs unter dem Kirchturm aufhielt.

Wegen der vielen Gottesdienstbesucher konnte ich von dort aus den

Pastor am Altar meistens nicht mehr sehen. Die meisten

Kirchenlieder kannte ich schon von Walheim, wenn auch einige in

einer etwas anderen Melodie gesungen wurden.

Die übrigen Familienmitglieder gingen in

unserer „breniger Zeit“ ebenfalls Beschäftigungen

nach:

Meine vier weiblichen Geschwister hatten nach meiner

Erinnerung im Herbst noch zunächst verschiedenen Bauern bei

der Ernte geholfen.

Klara, die zuhause Verkäuferin

gelernt hatte, trat später in Bornheim eine Stelle in einem

Elektroladen an.

Lisa war sozusagen der „Spieß“

der Familie. Sie kümmerte sich um alles Schriftliche, wie

Anmeldungen, Anträge, Entgegennahme von sog. Bezugsscheinen,

Amtsgänge usw.. Ich meine mich zu erinnern, dass sie später

sogar eine Stelle bei der Gemeindeverwaltung von Bornheim

bekommen hatte.

Lina und Barbara – wir nannten sie immer

Bäbi - halfen weiter bei Bauern aus, unterstützten aber

auch die Mutter bei den Hausarbeiten.

Die

Rücksgasse im Februar 2014. Das rote Auto steht vor einer

Schreinerei,

die mit der von Peter Krott benannten nicht

verwechselt werden darf

In

diesem Gehöft war die bis in den 1950er Jahren die

Schreinerei H. untergebracht. Die Platzverhältnisse waren

dort sehr begrenzt. Die heute in der Rücksgasse zu findende

Schreinerei hat mit der von Peter Krott benannten nichts zu tun

Das

ehemalige Schreinereihaus von der Talseite aus betrachtet. An der

Hausseite, wo jetzt das Efeu rankt führte das

„Rückspäddchen“ ein kleiner Fußweg

zur Kumme und zu Ortskern von Brenig. Wer dort in den 1970er

Jahren entlang ging konnte hinter dem Haus noch das Holzgatter

finden. Heute erinnert nichts mehr an den früheren

Schreinereibetrieb

Die

Rücksgasse aus der Blickrichtung des heutigen

Bergkreuzweges. Der linke Pfeil weist auf die Schreinerei H., der

mittlere und der rechte Pfeil weisen auf das „Rückspäddchen“

Blick

vom heutigen Bergkreuzweg auf Brenig. Der Verlauf des

Bergkeuzweges entspicht hier noch dem Verlauf der früheren

Kumme. In der Kurve hinter dem jungen Mann traf das

„Rückspäddchen“ auf die Kumme. Etwa in der

Bildmitte das ehemalige Haus Wz.

Mit den

Wt.-Töchtern nach Bonn

Einmal fuhr Peter Krott

zusammen mit den Töchtern der Familie Wt. nach Bonn. Dazu

ging man zu Fuß bis nach Bornheim und fuhr von dort aus mit

der Vorgebirgsbahn weiter. Die Wt. Töchter trafen in

Bornheim befreundete Mädchen, die auch nach Bonn wollten.Mit

denen setzten sich die Wt.-Töchter zusammen in ein offenes

Abteil der Vorgebirgsbahn. Weil für Peter Krott deshalb kein

Platz mehr in diesem Abteil war, nahm der woanders Platz. Obwohl

der Abstand etwas größer war, bekam er mit, wie die

Mädchen sich über ihn unterhielten: Wer das denn sei?

Worauf eine der Wt. Töchter unter vorgehaltener Hand er

klärte, dass das „doch ein Flüchtling“ sei.

Darauf musterten ihn die übrigen Mädchen auf über

die Distanz hinweg sehr gründlich und meinten dann zu den

Wt.s Töchtern: „Dat kann kene Flüchtling senn,

der ist zu jung!“ Die Mädchen hatten nicht damit

gerechnet, dass Krott diese Unterhaltung noch mithören

konnte. Krott muss jedenfalls bis heute noch über dieses

Gespräch schmunzeln.

Fliegerbombe auf der Kumme und Tod des Pastors

An einem Mittag im November/Dezember stand ich vor der Schreinerei H. in der Rückgasse und beobachtete das Turnen alliierter Flieger am Himmel, als plötzlich und unerwartet eine Fliegerbombe auf der Kumme einschlug, und zwar aus meiner Perspektive genau dort, wo das Haus Wz. stand, in dem wir wohnten. Es gab eine gewaltige Rauchwolke. Ein Nachbar der Familie H., der das Geschehen ebenfalls beobachtet hatte rief: „Da liegt sie auf der Kumme bei Wz.!“. Mir zuckte es durch den ganzen Körper, hielten sich doch meine Eltern zum Mittagessen gerade dort auf. Ich war in größter Sorge und rannte deshalb so schnell ich konnte über das „Rücks-Päddchen“ zum Haus Wz. Indem ich näher kam, erkannte ich dann jedoch zu meiner großen Erleichterung, dass das Haus noch stand und als ich dort ankam, sah ich, dass noch nicht einmal eine Fensterscheibe kaputt gegangen war. Die Bombe war indessen unmittelbar im Garten hinter dem Haus im weichen Sandboden eingeschlagen und hatte einen mächtigen Krater hinterlassen bei dem der unter dem Mutterboden befindliche weiße Sand hochgeflogen und in der Umgebung verstreut war. Die Energie der Bombe hatte sich wegen des weichen Bodens auf den Bombentrichter selbst beschränkt.

Theodor

Breitbach im Herbst 1944

Anfang Januar 1945 fiel an einem Abend eine Fliegerbombe aufs Pfarrhaus, das dabei weitestgehend zerstört wurde. Am nächsten Morgen erfuhren wir, dass ein Bombensplitter den Pfarrverwalter Breitbach getroffen hatte, während der gerade in seinem Wohnzimmer saß. Diese Verletzung habe ihn getötet.

Der

Innenraum der Breniger Kirche St. Evergislus, wie er sich bis

Anfang der 1950er Jahre zeigte. Glücklicherweise hielten

sich die Kriegsschäden der Kirche in Grenzen. Die prächtigen

Leuchter ließ der damalige Pfarrer Stahl in den 1950er

Jahren entfernen

Vor der Front kamen die Tiefflieger

Seit Sommer 1944 rückte von Westen kommend die Front Deutschland immer näher. Im Herbst 1944 hatte sie die Grenze des Deutschen Reiches erreicht und blieb auf der Linie Hürtgen, Zweifall, Mausbach stehen. Dieses nicht zuletzt deshalb, weil die Alliierten zunächst Aachen als erste deutsche Großstadt einnehmen wollten. Krotts Heimatort Walheim war schließlich schon am 13.09.1944 kampflos von den Amerikanern eingenommen worden. Im Bereich des Hürtgenwaldes entwickelte sich indessen von Ende Oktober bis Anfang 1945 erbitterte Kämpfe, die auf beiden Seiten einen hohen Blutzoll forderten, und zwar von den Amerikanern mehr noch als von den Deutschen. Über die Kämpfe im Hürtgenwald gibt es inzwischen sehr viele gutes und beeindruckendes Informationsmaterial, auf das an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird. In dieser Zeit wurden die bis dahin blühenden Städte Düren und Jülich wie auch zahlreiche Dörfer der Region durch Bombenangriffe aus der Luft fast dem Erdboden gleich gemacht bzw. total zerstört.

Eine deutsche Luftabwehr durch die Luftwaffe existierte nicht mehr bzw. war der alliierten Übermacht in keinster Weise mehr gewachsen. Relativ gefahrlos konnten alliierte Flugzeuge über Deutschland agieren. Zur amerikanischen Taktik gehörte es damals wie heute, dass vor dem Einsatz der Bodentruppen die Airforce die Vorarbeiten leistet. Dazu Peter Krott in seinen Erinnerungen:

Das Gebiet hinter der Front, also auch wir im Vorgebirge, sah sich ab Jahresanfang 1945 tagtäglich mit der gegnerischen Luftwaffe konfrontiert. Die Jabos, Jagdbomber der Alliierten, waren morgens von Sonnenaufgang bis abends zum Sonnenuntergang unsere Gäste. Sie bildeten immer ein Pärchen und schossen auf alles, was sich bewegte. Sobald sie ihren Sprit verbraucht hatten, kam schon die Ablösung. Sie konnten es sich leisten, ziemlich tief zu fliegen, um alles im Sichtflug zu kontrollieren. Dabei konnte man umgekehrt oft vom Boden aus den Piloten in seiner Maschinen erkennen oder zumindest sitzen sehen. Es war unmöglich, sich zu Fuß fortzubewegen. Das hätte womöglich das Ende bedeutet. Häuser und sonstige zivile Ziele griffen die Tiefflieger nicht grundlos an. Interessant waren für sie militärische Ziele bzw. alles was für die militärische Infrastruktur bedeutsam sein konnte: Das waren Bahneinrichtungen, Fabriken, Wasser- und Energieversorgung. Dennoch waren alle, die sich draußen auf freien Flächen und auf Straßen bewegten besonders gefährdet und wurden auch oft beschossen. Erst wenn die Tiefflieger sich wieder verzogen hatten, konnte man sich nach draußen trauen und seinen Gang fortsetzen. Bis dahin versteckte man sich unter einen geeigneten Baum oder in einer Haustürnische.

Der Luftangriff auf Heimerzheim, vom Samstag, dem 03.03.1945, also nur wenige Tage bevor die Bodentruppen zunächst Heimerzheim und anschließend das Vorgebirge vereinnahmten, hatten im Nachhinein die Region bestürzt. Die Detonationen des konzentrierten Angriffs waren weit zu hören und versetzten auch die Bewohner der umliegenden Ortschaften in Angst und Schrecken: Kommt dieses Übel auch bald über uns? Peter Krott:

„Ich war zu der Zeit in der kleinen Schreinerei H. und das ganze Häuschen hatte die ganze Zeit über gebebt. … Natürlich bin ich aus Angst im Schweinsgalopp in den Unterstand im Hof geflogen. Im Nachhinein können wir froh darüber sein, dass wir damals im September 1944 nicht in Heimerzheim hängen geblieben sind. Vater fuhr immer vorwärts und so sind wir dann ja in Brenig gelandet. Brenig war für mich ein anheimelnder Ort.

Kurz vor der Einnahme Brenigs hatte noch ein großer Luftangriff der Alliierten auf Köln stattgefunden. Es war ein klarer Frühlingstag, als bei hellichtem Sonnenschein die schweren Bomber südlich von Brenig rheinwärts in zwei Phasen von je über 400 Flugzeugen flogen. Über dem Rhein machten sie einen Linksbogen und flogen dann dem Rhein folgend nach Köln. Wir schauten auf dieses Spektakel mit Schrecken und dachten mit Bedauern an die Menschen, die zu der Zeit noch in Köln waren.

Amerikanischer

Jäger „Thunderbol“

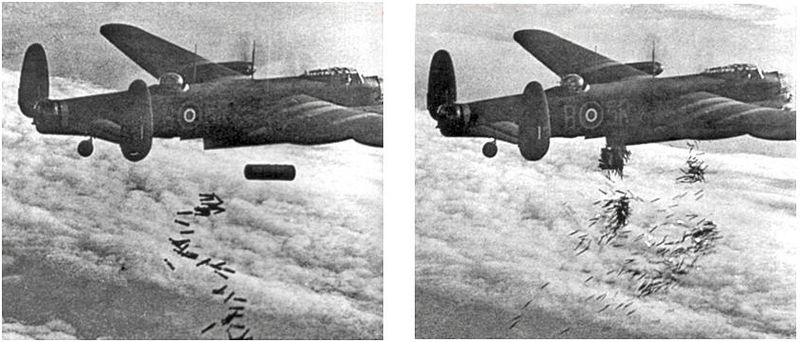

Lancester-Bomber

beim Abwurf von Luftminen und Bomben

Amerikanischer

B17 Bomber, wie sie im Zweiten Weltkrieg regelmäßig

eingesetzt wurden. Foto:

Wikipedia

Einen Bombenangriff erlebte Peter Krott auch, als er zusammen mit dem Meister H. einen Reparaturauftrag in Bornheim erledigen musste. Zuvor hatten Tiefflieger in der Nähe des bornheimer Friedhofs einen mit Munition beladenen Reichsbahnzug beschossen und getroffen. Die nach und nach explodierende Munition richtete in Bornheim viele Schäden vornehmlich an den Fenstern der Häuser an, die notrepariert werden mussten. Während der Fensterreparatur setzte der Bombenangriff ein und die Kundin wies uns den Weg zu dem Keller, den man zum „Luftschutz“ mit Zusatzstützen stabilisiert hatte. „Der ganze Keller hatte gebebt und ich rechnete schon damit, nicht mehr lebend aus dem Keller herauszukommen“, erinnert sich Krott heute mit Schrecken an diese Erlebnis.

Ein Gefühl von Freiheit

Am Dienstag, dem 06.03.1945 wurde Brenig von den Amerikanern eingenommen. In der Nacht zuvor war der Ort noch von der Artillerie beschossen worden. Hier und dort stießen die Amerikaner auf einzelnen Widerstand, so im von der Rückgasse nicht weit gelegenen Schornsberg und im Garten hinter der Metzgerei Haus Breite Str. 10. Die lange Mauer zur Abgrenzung des Geländes zu Haus Rankenberg trennte ebenfalls eine zeitlang die sich noch wehrenden Deutschen von der Übermacht der Amerikaner. Krott weiter:

Der Einnahme Brenigs war nachts ein Artilleriefeuer vorausgegangen, wobei die meisten Granaten auf der Kumme einschlugen (heute Bergkreuzweg), die nicht bebaut war. Die Kumme war morgens voller Einschläge, Trichter an Trichter.

Unser Vermieter Josef Wz. hatte am Tag, bevor die Amerikaner kamen, zusammen mit seinem Bruder Wilhelm die Flucht „über den Rhein“ in Richtung Westerwald angetreten. Außer uns wohnte im Hause Wz. noch eine Familie S., zu der auch ein kleiner Junge mit Namen Lorenz gehörte. Vom amerikanischen Radiosender, den wir in Brenig abgehört hatten, erfuhren wir, dass wir aus den Fenstern weiße Fahnen hängen sollten, als Zeichen der Ergebung. Wir hatten natürlich auch so eine Fahne herausgehängt. Am anderen Tag nach der Einnahme war ich im Ort und alle Häuser waren mit weißen Fahnen in allen Schattierungen behangen. Es sah richtig freundlich aus.

An besagtem Morgen sah ich die Amerikaner mit

Gewehr im Anschlag durch das Küchenfenster auf unser Haus

zukommen. Dann kamen noch mehrere. Ich informierte die Übrigen

im Haus und wir sind dann zaghaft vor die Tür getreten. In

unserem Haus lagen auch drei deutsche Soldaten, die mit erhobenen

Händen hervortraten. Sie wurden sofort abgeführt.

Vater und ich mussten vor einem Amerikaner die Füße

hochheben und die Schuhe zeigen. Nachher hatten wir erfahren,

dass deutsche Soldaten sich zivil angezogen hatten, dabei aber

vergaßen, die Schuhe zu wechseln. So konnten die Amerikaner

sie an Ihren Militärschuhen oder Stiefeln erkennen. Wenn

einer von uns zufälligerweise solche Militärdinger

angehabt hätte, wären wir zunächst auch in

Gefangenschaft geraten.

Nach dem Durchzug der eigentlichen Front blieb ein Teil Amerikaner als Nachhut in Brenig zurück. Die spazierten freiweg durch den Ort und nachts liefen ihre stromerzeugenden Generatoren bei hellstem Licht, denn sie brauchten keine deutschen Flieger zu fürchten. Spätestens ab dieser Zeit stellte sich bei uns das Gefühl von Freiheit und Erlösung vom Krieg ein. Es war ein schönes Gefühl, das wir bis dahin schon fast nicht mehr kannten, aber wir waren noch nicht zu Hause.

Die

Kumme selbst (heute Bergkreuzweg) und die Fläche im Bild

rechts davon, war voll mit Granateneinschlägen vom

nächtlichen Artilleriefeuer. Zum Glück waren diese

nicht in die Wohnbebauung eingeschlagen. Die Breniger hatten sich

zu der Zeit durchweg in zum Bombenschutz verstärkte Keller

zurückgezogen

Blick

aus der Vinkelgasse auf die Kirche. Brenig blieb von

Kriegsschäden bis auf das Pfarrhaus und die ehemalige

Küsterei weitgehend verschont. Die im Bild zu sehende

heutige Bausubstanz entspricht zu einem großen Teil der des

Jahres 1945. Rechts das Haus Wt. mit einigen Veränderungen.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht mit dem

hellbraunen Tor der Bauernhof, der ehemals Bernhard P. gehörte.

Dieser erzählte schon Wochen bevor die Alliierten kamen,

Freunden in Brenig: „Mein Hof könnte in Frage kommen“.

Damit meinte er, dass sein Hof von den Alliierten wegen seiner

Größe und Lage requiriert werden könnte.

Letztendlich war dem auch wirklich so. Die Amerikaner richteten

dort gar vorübergehend eine Kommandozentrale ein. Krott:

„Die spazierten freiweg

durch den Ort und nachts liefen ihre stromerzeugenden Generatoren

bei hellstem Licht, denn sie brauchten keine deutschen Flieger zu

fürchten“