Teil: Schulzeit

Zurück zur Übersicht der Erinnerungen

Teil:

Schulzeit

|

Schüler der Realschule Bornheim unter dem Gründungsrektor Karl Lohrscheid Im Jahre 1947 wurde in Bornheim eine Realschule gegründet, die zunächst mit einer Klasse startete. Nach bestandener Aufnahmeprüfung wurde ich in diese Schule aufgenommen. Weitsichtige Gemeindevertreter hatten gegen heftige Widerstände diese Schule ins Leben gerufen und dazu einen Raum in der bestehenden Volksschule freigemacht. Unsere Klasse hatte zunächst einen Lehrer für Englisch – Religionsunterricht erteilten Pastor oder Vikar der Servatius-Pfarre – alle anderen Fächer unterrichtete zu Anfang unser Klassenlehrer Karl Lohrscheid. Die Realschule sollte als neugeschaffener Schultyp die Mittelschule alten Stils ersetzen. Mädchen und Jungen wurden in einer Klasse zusammengefasst – in der Volksschule waren wir getrennt gewesen. Zu Beginn waren 24 Jungen und 16 Mädchen in der Klasse - nach einer kürzeren Zeit schieden 5 Schüler aus, womit unsere Klasse noch immer stark überbelegt war. Die Schüler kamen überwiegend aus den Dörfern am Fuße des Vorgebirges zwischen Alfter und Brühl. Sinn und Zweck der neuen Schulform Realschule aus damaliger Sicht schildert Rektor Lohrscheid auf der 1. Seite seiner handgeschriebenen Chronik – ein weiterer Eindruck der damaligen Verhältnisse wird auf Seite 6/7 vermittelt. Die erwähnte Schulspeisung ist aus meiner Erinnerung sehr wohlwollend beschrieben. Sie bestand vielfach nur aus einem Mais- oder Sojabrei, der zumindest von den besser Gestellten verschmäht wurde. Eine Kopie der Chronik ist übrigens noch in meinem Besitz. |

|||

|

|

|||

|

Rektor Lohrscheid hatte ein gutes Verhältnis zu Motorrädern Als Sohn eines Forstbeamten hatte Karl Lohrscheid noch 1918 aktiv als 20 jähriger am Krieg teilgenommen und war gegen Kriegsende in einem Schützengraben verschüttet worden. Nach seiner Rettung seien seine Haare ergraut gewesen, hat er uns immer glaubhaft versichert. Er wurde dann Hauptschullehrer und erkundete in den dreißiger Jahren mit seiner LEICA (dem damaligen Inbegriff einer Kamera überhaupt) und seiner 500er ARDIE (vermutlich mit einem englischen JAP Motor) Deutschland und das nahe Ausland, wodurch er in die Lage versetzt wurde, einen besonders anschaulichen und einprägsamen Erdkunde- und Biologieunterricht zu erteilen. Seine Motorradbegeisterung hat mit Sicherheit dazu beigetragen, mich in eine Richtung zu lenken, die am Ende zu der bekannten Berufswahl führte. Von ihm stammen so bedeutsame Sätze wie: „ Wer sich nicht zu helfen weiß, ist nicht wert, in Verlegenheit zu geraten“ oder die Feststellung, dass ein Motorrad erst mit 500 ccm anfängt ! Dies ist die Erklärung dafür, warum ich gleich ein Bild seiner ARDIE 500 bringe.

Meine erste eigene Begegnung mit einem motorisierten Fahrzeug kam folgendermaßen zustande: Im Jahre 1947 hatte mein Vater zusammen mit seinem Bruder Max zwei 98 ccm Motorfahrräder mit SACHS Motor ausgegraben. Diese hatten unter den Trümmern des bis zur Zerstörung im November 1944 von uns in Düren bewohnten Hauses gelegen und konnten wieder fahrbereit gemacht werden. Ein paar Jahre ist mein Vater mit einem der beiden Mofas (nicht zu verwechseln mit den in den Sechzigern aufgekommenen und auf 25 km/h gedrosselten ebenfalls Mofa genannten Fahrzeugen) damit von Bornheim nach Wesseling zur Arbeit gefahren. Bereits für damalige Begriffe sah dieses Gerät mit seiner Pendelgabel und einem flachen Scheinwerfergehäuse ziemlich altmodisch aus. Ich konnte meinen Vater dazu überreden, dem Fahrzeug durch Einbau einer Trapezgabel und einem stromlinienförmigen Scheinwerfer ein etwas moderneres Aussehen und auch bessere Fahreigenschaften zu verleihen. Die erwähnte Gabel hatte ich im Schaufenster eines Zweiradhändlers (Meid in Waldorf) entdeckt, wo sie über ein Jahr lang zu einem selbst für damalige Verhältnisse kleinen Preis angeboten worden war. Überflüssig zu erwähnen, dass ich auch mal mit dem „Herrmännchen“ gefahren bin – ohne Führerschein zwar, aber mit Billigung meines Vaters. Eine kleine Begebenheit am Rande, die bezeichnend für damalige Verhältnisse war: Mit einer offiziellen Zuteilung von 5 Litern Benzin im Monat hätte mein Vater wie auch schon vorher überwiegend mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren müssen. Auf der Arbeitsstelle gab es Benzin in Hülle und Fülle, dieses durfte aber offiziell nicht abgegeben und aus dem Werk herausgebracht werden. Mein Vater hatte sich einen flachen runden Behälter gebastelt, den er – mit ca. 1 Liter Benzin gefüllt – um den Bauch schnallte. Unter seinem alten Motorradmantel fiel dies nicht auf und so hatte er dieses Problem gelöst. Im Vergleich zu den damals vielfach üblichen Schiebereien im großen Stil waren das wohl eher „peanuts“, wie man heute sagen würde. Während das beschriebene Motorfahrrad aus Vorkriegsjahren von meinem Vater nur mit Mühe und Not unterhalten werden konnte, kamen Besserverdienende bereits mit moderneren Nachkriegskonstruktionen daher, nachdem die Währungsreform im Sommer 1948 die Verhältnisse von einem auf den anderen Tag geändert hatte. Täglich konnte ich beobachten, wie der Strom der motorisierten Zweiräder zunahm, die gegen Feierabend vorbeifuhren, da wir an der Hauptverkehrsstraße in Bornheim wohnten. Ich konnte beobachten, wie der Besitzer des gegenübergelegenen Kinos laufend mit immer neueren und komfortableren Geräten daherkam. Ich erinnere mich noch an folgende Fahrzeuge, wobei diese Aufzählung gewiss nicht vollständig ist: REX am Riemen (Fahrrad mit Hilfsmotor) MIELE/SACHS 98 ccm , TORNAX 125 mit ILO Motor, PUCH 175, PUCH 250 TF, BMW R25, HOREX Regina 350 und schließlich eine Fünfhunderter BMW Zweizylinder R 51. Es war für mich eine Augenweide, täglich neue Modelle sehen zu können – das gerade beginnende Wirtschaftswunder machte es möglich. Höhepunkte für einen Zaungast des soeben zitierten Wirtschaftswunders waren für mich die Nürburgring-Rennen. Ich konnte zwar noch nicht dort hinfahren, stattdessen fuhr ich mit dem Fahrrad nach Hersel und beobachtete von der Autobahnbrücke aus den Strom der vom Ring zurückfahrenden Motorräder, wie ihre Fahrer langliegend – wohl vom Rennen her inspiriert – nach Hause fuhren. Ich kam mir dabei selber wie ein Rennfahrer vor.

Die besonderen Verhältnisse der Nachkriegsjahre boten unserem guten Karl Lohrscheid keine Möglichkeit mehr, seine Vorstellung von einem richtigen Motorrad zu realisieren – seine ARDIE hatte er im 2.Weltkrieg abgeben müssen; sie war wie fast alle privaten Fahrzeuge von den damaligen Machthabern konfisziert worden.. Die Alliierten hatten für Motorrad-Neukonstruktionen zunächst ein Limit von 60 ccm vorgesehen, welches später auf 100 ccm erhöht wurde. Aus dieser Situation heraus war als erste deutsche Nachkriegs-Konstruktion das Motorrad entstanden, das hier zu sehen ist: Von der Technik dieses preiswerten Motorrades begeistert, konnte Karl Lohrscheid sich diese Anschaffung im Jahre 1950 leisten – stolze 775 Reichsmark hat er dafür hingeblättert. Mit diesem für damalige Verhältnisse außerordentlich gut gefederten Motorrad ist er noch viele Jahre nach seiner Pensionierung durch die Felder und Wälder der Ville geknattert, um seinen Aufgaben als Naturschutzbeauftragter nachgehen zu können. Nach heutigen Vorstellungen wäre er aus vielerlei Gründen als „Grüner“ zu bezeichnen, der sich viele Sorgen und Gedanken um den Erhalt der Natur machte. Immer wieder forderte er u.a. die Nutzung von Wind- und Wasserkraft zur Energieerzeugung, um die Kohle- und Erdölressourcen zu schonen. „Wo sollen wir eines Tages unsere Chemikalien, Arzneien, Kunststoffe usw. hernehmen, wenn wir diese wichtigen Grundstoffe schon vorher durch den Kamin gejagt haben ?“ – diese Frage stellte er provokatorisch des öfteren zur Diskussion. Kürzlich habe ich gelesen, dass die Ölvorräte unserer guten Mutter Erde nur noch für 50 Jahre ausreichen sollen ! Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich ab 1950 nach dem Umzug nach Wesseling in den Sommermonaten mit dem Fahrrad von Wesseling nach Bornheim über den gleichen knubbeligen Feldweg gefahren bin wie Jahre zuvor schon mein Vater. Bei längerem Regenwetter war diese Piste unbefahrbar. Dann musste ich die normale Landstraße benutzen und hatte die Wahl, entweder über Roisdorf und Hersel oder aber über Waldorf und Sechtem nach Wesseling zu gelangen. Entfernungsmäßig nahmen beide Strecken sich nicht viel, weshalb ich der Abwechslung wegen mal diesen und mal jenen Weg nahm. Die Schlaglöcher des Feldweges beflügelten meinen Wunsch nach einem Fahrrad mit Imme-ähnlicher Federung, einer für damalige Verhältnisse unmöglichen Vorstellung. Im Geist entstand damals die Idee eines gefederten Fahrrades, die ich in den Siebzigern verwirklichen konnte. Als Weihnachtsgeschenk für Sohn MARTIN baute ich damals ein vollgefedertes Fahrrad unter Verwendung von PEUGEOT Mopedteilen. 20 Jahre später kamen dann die ersten serienmäßig gefederten Räder auf den Markt und heutzutage muss man Räder ohne Federung schon fast suchen ! Mittlerweile war unsere Schule schon auf drei Klassen angewachsen – mit jeder neuen Klasse waren auch neue Lehrer hinzugekommen. Eine junge Turnlehrerin kam bereits mit einer VESPA angebraust ! Es gab jetzt für fast alle Fächer spezielle Fachlehrer. Unser inzwischen zum Rektor aufgestiegener Klassenlehrer gab bei uns leider nur noch Erdkundeunterricht. Physik und Chemie wurden in jenen Jahren zu meinen Lieblingsfächern , vor allem, weil ich am vorhergehenden Nachmittag bei der Vorbereitung der Experimente helfen durfte und dadurch einen kleinen Vorsprung vor meinen Klassenkameraden bekam. Ein weiterer Nachmittag pro Woche war mit der Teilnahme an den Proben des Schulchores belegt. Für Musik hatte ich mich schon immer begeistert und nur allzu gerne hätte ich ein Instrument erlernt. Klavier oder Geige schwebten mir immer vor – in unserer damaligen Situation ein Ding der Unmöglichkeit. Lediglich für eine Mundharmonika und für eine Blockflöte hatte es mal gereicht. Sogar der Verbleib in der Realschule überhaupt hatte einmal zur Disposition gestanden, weil meine Eltern das Schulgeld nicht mehr aufbringen konnten. Damals hat sich Rektor Lohrscheid bei der Amtsverwaltung für mich eingesetzt, woraufhin das Schulgeld um die Hälfte ermäßigt wurde. |

|||

|

Umzug nach Wesseling Eine entscheidende Wendung nahm unser Schicksal dadurch, dass wir im Sommer 1950 in eine nagelneue Werkswohnung in der 5000 Einwohner zählenden Gemeinde Wesseling ziehen konnten. Das Haus Nr. 7 in der Moselstraße in Wesseling Süd in der „roten Siedlung“ wurde unsere neue Heimat. Die Wohnungen wurden den Mietern halbfertig übergeben. Die Wände waren nicht gestrichen und die Böden bestanden aus lackierten Brettern ohne weiteren Belag. Mein Vater und unser Etagennachbar Paul P. erledigten nötige Nacharbeiten in Eigenleistung. Auf die gestrichenen Wände wurden mit einer im Farbenhandel geliehenen Gummiwalze Blümchenmuster in passender Farbe gewalzt – der Fußboden im Eß/Wohnzimmer wurde mit „BALATUM“ ausgelegt. Wir hatten jetzt ein richtiges Badezimmer – der mit Briketts geheizte „Badeofen“ wurde Samstags Mittags angezündet und dann konnte jeder nach Lust und Laune und ganz für sich alleine baden. Wir fühlten uns wie Könige, obwohl für meine Schwester und mich nur ein gemeinsames Zimmer zur Verfügung stand. Zu der Familie P. entstand in der Folge ein herzliches Verhältnis, das bis heute – auch nach dem Tod von Paul P. – immer noch anhält. Natürlich dauerte es seine Zeit, bis wir uns an die neue Umgebung gewöhnt hatten. Zugute kam uns der Umstand, dass in der Moselstraße und überhaupt in der roten Siedlung viele Arbeitskollegen meines Vaters wohnten, wodurch Bekanntschaften schneller und vielfacher als in Bornheim entstehen konnten. Unsere neue Wohnung war noch kärglich eingerichtet, nicht viel besser sah es mit unserer Wäsche- und Kleiderausstattung aus. Neue Schuhe Die Suche nach günstigen Einkaufsmöglichkeiten führte uns bis nach Köln auf die Severinstraße, wo damals bereits eine Reihe von Billigläden angesiedelt war, deren Angebot unserer knappen Kasse entgegenkamen. Von einem solchen Einkauf brachte mein Vater mir auch mal neue Schuhe mit, die ich dringend benötigte. Obwohl ich in punkto Kleidung keinesfalls verwöhnt war, hatte ich doch meine Vorstellungen, die sich am Klassenstandard ausrichteten. Man war zwar noch weit entfernt vom Markenterror heutiger Form, trotzdem trugen meine meist begüterten Klassenkameraden modische, meist hellbraune Halbschuhe, die unabhängig von der Marke nicht für kleines Geld zu haben waren. Bei dem Schnäppchen von der Severinstraße allerdings handelte es sich um hohe Schuhe aus rauem, unbehandelten Spaltleder in graubeiger Farbe, wie man es heute von Arbeitshandschuhen her kennt. Für Vater zählte nur, dass die Schuhe stabil waren und möglichst lange halten sollten. Ich hatte mich also damit abzufinden und war obendrein noch froh, dass es keine dunklen, sondern immerhin wenigstens helle Schuhe waren. Vollends am Boden zerstört war ich, als ich am nächsten Morgen meine neuen Schuhe anziehen wollte und diese über Nacht schwarz geworden waren. Ich hatte nämlich gar nicht mitgekriegt, dass Vater ein Fläschchen schwarze Lederfarbe zusammen mit den Schuhen gekauft hatte, um das Leder damit haltbarer und pflegeleichter zu machen. Weiterhin Besuch der Realschule Bornheim Da zu dieser Zeit in Wesseling noch keine höhere Schule existierte, entschied ich mich für den Weiterbesuch der Realschule in Bornheim. Im Sommer musste dazu noch lange das aus Düren gerettete alte Damenfahrrad von Tante Käthe herhalten, mit dem ich schon oft nach Düren gefahren war und das Vorgebirge erkundet hatte. Mit seinem „Gesundheitslenker“ und seiner altmodischen Form entsprach es zwar schon lange nicht mehr meinen Vorstellungen – vorerst war aber an eine Neuanschaffung nicht zu denken. Durch den Umzug und dadurch notwendig gewordene neue Anschaffungen war das Geld knapp – im darauffolgenden Winter bereits kam noch Fahrgeld für die Bahnfahrt über Bonn nach Bornheim hinzu, denn mit dem Fahrrad ging im Winter nichts mehr. Die Entscheidung für die Bornheimer Schule hatte einen Nachteil; ich bekam in der neuen Umgebung im Anfang kaum Kontakt mit gleichaltrigen Schülern – die in der roten Siedlung wohnenden Jugendlichen hatten überwiegend die Wesselinger Volksschule besucht und bildeten eine eigene Clique. So war ich auch in der Freizeit im Anfang noch mehr nach Bornheim orientiert, blieb weiterhin im Schulchor, bereitete mit Physiklehrer Alfred Traude und später mit Lehrer Ludger Wulff die Experimente vor oder besuchte meinen Schulfreund Helmut K. Da es 1950 in Wesseling Süd noch keine Pfarrgemeinde gab, besuchten wir die Wesselinger Hauptkirche St.Germanus solange, bis dann 1953 eine eigene Pfarre St. Marien gegründet wurde. Im Saal, der sich über dem Kindergarten - das heutige Pfarrer Benz Zentrum- befindet, wurden die Gottesdienste abgehalten. |

|||

|

Eindrucksvolle Feste Während zu dieser Zeit allenthalben die üblichen Pfarr-Kirmes-Feste gefeiert wurden, führte Pfarrer Johannes Benz als erster im hiesigen Raum das Pfarr-Familien-Fest ein. Damit erreichte er, dass sich die schnell wachsende Bevölkerung in Wesseling Süd zwanglos kennen lernte. Das war nicht ganz einfach, da es sich um Menschen aller möglichen Weltanschauungen und verschiedenster Herkunft handelte. Trotzdem gab es eine hohe Akzeptanz auch bei Andersgläubigen für dieses Fest und andere kirchliche Aktionen. Hier erinnere ich mich an die ersten Fronleichnamsprozessionen mit zahlreicher Teilnahme und viel Engagement bei der Vorbereitung und Herrichtung wunderschöner Blumenteppiche vor den Altären etwa. Obwohl heute ganz allgemein das religiöse Leben stark nachgelassen hat, sind Fronleichnamsprozessionen in Wesseling immer noch ein Thema. Wenn ich auch ansonsten kein Freund irgendwelcher Demonstrationen bin; zu dieser „Demo“ des katholischen Glaubens bekenne ich mich ausdrücklich und werde auch weiterhin daran teilnehmen. Eine noch vielfältigere Pracht als hier in meiner neuen Heimat hatte ich aber zuvor noch in Bornheim erlebt. Als Besonderheit war dort noch eine ähnliche Prozession an Christi Himmelfahrt. Sie besaß jahrhundertealte Tradition unter der überwiegend katholischen Bevölkerung , die allerdings auch weltliche Feste zu feiern wusste. Im Frühjahr und Sommer gab es Veranstaltungen aller möglichen Vereine und Gruppen, die das ganze Dorf auf die Beine brachten. Einer der Höhepunkte war das „Schürreskarren-Rennen“, wozu die mitten durch Bornheim führende Hauptverkehrsstraße komplett gesperrt wurde. Die Akteure – junge kräftige und noch ledige Burschen – fuhren mit festlich geschmückten Schubkarren um die Wette, in denen noch festlicher geschmückte Mädchen Platz genommen hatten. Je nach Alkoholisierungsgrad der Boliden landete die kostbare Fracht auch schon mal auf der Straße, was aber dem Spaß meist keinen Abbruch tat. Wenn die Schlacht geschlagen war, verzog sich alles zum Tanz in den größten Saal des Ortes, die Kaiserhalle. Dabei kam es oft bereits am frühen Nachmittag zu Schlägereien – es ging wohl immer um die Gunst der schönsten Mädchen, was wir zu dieser Zeit schon mitbekamen und worüber wir uns köstlich amüsierten. Im gleichen Saal gab es auch – nach vorangegangenen Umzügen – Wettbewerbe der Fähndelschwenker, denen ich stundenlang zugeschaut habe. Die Gruppen mit ihren prächtigen Fahnen kamen aus Orten fast des ganzen Vorgebirges. Nach einer genau festgelegten, immer gleichbleibenden von einer Blaskapelle gespielten Melodie, die ich heute noch im Ohr habe, musste jeder Teilnehmer einzeln antreten und seine Kunst vorführen. Die Fahne wurde in kunstvollen Schwüngen bewegt, immer wieder hoch in die Luft geworfen und wieder aufgefangen - bewertet wie beim Eiskunstlauf von einer Jury. Der weitere Verlauf des Festes glich weitgehend dem zuvor geschilderten Junggesellenfest der Schubkarrenfahrer mit allen Auswüchsen. Musisches Hobby Zurück nach Wesseling: Ich bekam damals eine Jugendschrift in die Finger, in der beschrieben wurde, wie man sich selbst eine Gitarre bauen konnte. Ich war sofort Feuer und Flamme und besorgte mir das nötige Material – vorwiegend Sperrholz, Leim und Lack. So viel gab mein Taschengeld damals schon her. Es handelte sich um eine verhältnismäßig einfache Konstruktion mit trapezförmigem Boden und ebensolcher Decke. Die T-förmigen Bundstäbe konnte ich nicht auftreiben, so nahm ich einfach 2 mm starken Messingdraht, den ich an beiden Seiten umbog und mit einer Öse versah. Diese bügelförmigen Teile schraubte ich dann in entsprechenden Abständen auf das Griffbrett. Als Alternative zu einer für mich unerschwinglichen professionellen Mechanik beschrieb die Anleitung eine Möglichkeit, mittels Holzschrauben zum Einfädeln der Saiten und einer angelöteten Scheibe die Saiten zu spannen und zu stimmen. Sobald mein Taschengeldbudget es wieder zuließ, kaufte ich mir im Musikalienhandel bei Fräulein Ziegenbein am Mühlenweg einen Satz Saiten und war erstaunt, dass diese primitive Gitarre doch tatsächlich Töne von sich gab, die gar nicht mal so schlecht klangen. Allerdings hatte ich einen Satz besonders dicker Schlaggitarrensaiten aus Stahldraht erwischt und glaubte, es sei völlig normal, dass man als Anfänger auf der Gitarre zunächst mal blutige und später mit Hornhaut überzogene Fingerkuppen bekommen müsse. Erst viel später im Mandolinenclub erfuhr ich von der Existenz viel angenehmerer Nylonsaiten. Möglicherweise hätten solche Saiten aber meine Sperrholzgitarre überhaupt nicht zum Klingen gebracht. Mein Erstaunen war groß, als mein Vater das Instrument in die Hand nahm, sein Lieblingslied Rosemarie von Hermann Löns anstimmte und dazu die passenden Akkorde auf der Gitarre anschlug. Er hatte nie erzählt, dass er in seiner Jugendzeit als Wandervogel zwar kein eigene Gitarre besessen hatte, jedoch ein paar Akkordgriffe auf der Laute seines Freundes Heini Heiden gelernt hatte.

Im Selbstunterricht brachte ich mir zunächst einige einfache Akkordgriffe bei. Dabei halfen mir meine im Musikunterricht und im Schulchor erworbenen Noten- und -Musikkenntnisse. Durch einen Arbeitskollegen meines Vaters bekam ich Kontakt mit dem Mandolinenclub Festklänge in Wesseling, wodurch der Wunsch reifte, selbst einmal in einem solchen Orchester mitspielen zu können. Von Hubert C., einem Mitglied des Orchesters, bekam ich ersten Unterricht – soweit ich mich erinnere für DM 2,50 die Stunde. Dabei wurde mir bald bewusst, dass ich auf Dauer gesehen doch ein anderes Instrument brauchte. Mir wurde eine Wandergitarre für DM 40,00 angeboten. So außer der Reihe war das nicht zu finanzieren, hatten meine Eltern doch zu dieser Zeit gerade etwa diesen Betrag für eine anstehende Klassenfahrt zurückgelegt. So ergab sich die Alternative: Klassenfahrt ( 1 Woche in die Jugendherberge nach Attendorn ) oder Kauf der Gitarre – beides ging nicht. Wozu ich mich schweren Herzens entschieden habe, wird man sich denken können – zum Kauf der Gitarre. So bin ich an dem Morgen, wo meine Klasse von Bornheim aus mit Rädern die Fahrt nach Attendorn antrat, nicht erschienen. Später habe ich dann eine Notlüge benutzt und angegeben, mein Rad sei an jenem Morgen auf der Fahrt von Wesseling nach Bornheim kaputtgegangen. Bei solchen Schilderungen muss man immer wieder erwähnen, dass es damals ja für normale Sterbliche keine Möglichkeit zum Telefonieren gab. Der Klasse, vor allem den Mädchen und ihrem Rektor zolle ich heute noch vollen Respekt für die körperliche Leistung – rund 100 km an einem Tag mit dem Fahrrad durchs Sauerland sind beileibe kein Pappenstiel ! Mit den von Hubert C. vermittelten Grundkenntnissen war ich bald schon in der Lage, im Mandolinenorchester ( damaliger Leiter Hubert Lammerich ) mitspielen zu können. In diesem Orchester lernte ich etliche gleichaltrige Jugendliche kennen. Einer der Gitarristen (Peter E.) spielte auf einer Schlaggitarre, die eher als Begleitinstrument für Tanzmusik gedacht war und daher meine besondere Aufmerksamkeit erregte. Aber erst am Anfang meiner Lehrzeit konnte ich mir ein solches Instrument kaufen – bei Musik Recht in der Germanusstraße - für DM 150,00, abgestottert mit DM 30,00 im Monat. |

|||

|

Erlebnis-Unterricht Erschwinglich gewesen ist dagegen unser Schwimmunterricht im Bonner VICTORIA Bad – für DM 5,00 wurden wir 5 mal zu je 2 Doppelstunden mit dem Bus dorthin gefahren, weil es das tolle Bornheimer Schwimmbad noch nicht gab. In diesem Schwimmbad konnte ich mich zum ersten mal unter einer Dusche räkeln ! Obwohl ich dort schwimmen gelernt habe, bin ich im Gegensatz zu meinen Kindern nie eine richtige Wasserratte geworden. Zu den ganz tollen Erlebnissen muss ich unsere einwöchige Fahrt an den Mittelrhein nach St. Goar und Oberwesel mit der ganzen Schule zählen. Wir waren in Jugendherbergen untergebracht, von wo aus wir die Gegend erkundet haben und vieles über Land und Leute erfuhren, wie dem abgebildeten Zeitungsartikel zu entnehmen ist.

In der zweiten Hälfte der Realschulzeit hatte ich auch einmal einen Durchhänger. Besonders in Mathematik hatte ich irgendwie den Anschluss verpasst, was ich zum Glück noch rechtzeitig abbiegen konnte. Etliche Nachmittage habe ich investieren müssen, um den Rückstand wieder aufzuholen, wozu ich nach Bornheim zu meinem Schulfreund Helmut K. fuhr, der ein Ass in Mathe war. Zwei Wahlfächer (Französisch und Steno) hatte ich wieder abgewählt, was ich später - zumindest in Hinsicht auf französisch - natürlich sehr bereut habe. Auch im Fach Deutsch kam ich gegen Ende nicht mehr auf meine eins oder zwei, auf die ich jahrelang abboniert gewesen war. Es ging jetzt zunehmend um Literatur, Lyrik und solche Dinge, wo die guten Noten von denen eingeheimst wurden, die sich (nach meiner damaligen Meinung) „geschraubt“ ausdrücken konnten, was nicht mein Ding war ! Meine Stärke lag eher in der Beschreibung von Sachverhalten und technischen Zusammenhängen, was damals nicht so gefragt war, mir später aber sehr von Vorteil geworden ist. Da ich mir dieser Stärke bewusst war, legte ich keinen großen Wert auf meine mündliche Ausdrucksweise. Dazu muss ich sagen, dass dieser Bereich von unseren Deutschlehrerinnen ganz allgemein nicht sonderlich gefördert wurde und weniger begabten wie mir kaum Gelegenheit zur freien Rede vor der Klasse gegeben wurde. Diejenigen aus meiner Klasse, die diese Probleme nicht hatten, konnten ihr Talent hingegen in einer Theatergruppe an unserer Schule beweisen. Immerhin hat der Leiter dieser Gruppe, der in unserer Klasse Musik und Geschichte gab, sein bestes versucht, uns das rheinische „Ch“ und das gutturale „L“ auszutreiben – mit mäßigem Erfolg, wie heute noch auf Klassentreffen festzustellen ist. Meine Sprache ist daher mit dem kölschen Ausdruck „Hochdeutsch mit Knaubeln“ zu charakterisieren und perfekt bin ich nur im Vorgebirgs-Dialekt, einem Umstand, der im Umgang mit vielen meiner Kunden auch Vorteile hatte. Was meine eigenen Hemmungen und die etlicher Mitschüler betrifft: Das mangelnde Eingehen unserer Deutschlehrerinnen darauf muss ich meiner so geliebten Realschule als einen der wenigen Negativpunkte ankreiden, den ich allerdings später auszumerzen versucht habe. Seinerzeit habe ich einmal meine Bekannte Liesel K. beim geplanten Kauf eines Messerschmitt-Kabinenrollers beraten, wobei sie mir von ihrer Teilnahme an einem Kursus für Rhetorik und Körpersprache berichtet und mir dies ebenfalls empfohlen hatte – aus gutem Grund, wie ich denke. Leider habe ich den Lehrgang schon nach wenigen Stunden wieder abgebrochen, was ich immer mal wieder bereut habe. Eine gewisse Schulmüdigkeit war aufgetreten, bedingt vielleicht auch durch die lange tägliche Fahrzeit. Ich hatte ausgerechnet, dass ich wöchentlich über 40 Stunden in Sachen Schule unterwegs war, hinzu kam noch die Zeit für Schulaufgaben. Das entsprach dann etwa der Wochenarbeitszeit von damals 48 Stunden eines Arbeiters – für mich immer die Begründung dafür, mich schulisch nicht noch mehr zu engagieren.

Ferienjob und Ferienvergnügen Zur Aufbesserung meiner äußerst knapp bemessenen Taschengeldkasse habe ich in den Sommerferien 1951 und 1952 in der Konservenfabrik Seidel in Sechtem gejobbt. Mein Stundenlohn betrug 58 Pfennige. Überwiegend musste ich Paletten mit Gemüse- oder Obstkisten transportieren – vom Kühlhaus zu den Verarbeitungsstellen im Betrieb, eine ziemliche Knochenarbeit, an die ich nicht gewöhnt war. Umso willkommener kam mir gelegen, dass ich zwei- oder dreimal den Fahrer eines firmeneigenen LKWs begleiten durfte, der Fertigprodukte ins Ruhrgebiet zu kleineren Einzelhändlern lieferte. Der noch ziemlich neue Dreieinhalb-Tonner war der Vertreter einer ganz neuen Generation von Mercedes LKW – der Fahrer war besonders stolz auf den ruhigen Lauf des Dieselmotors. In unseren Lieferungen befand sich u.a. Apfelkompott, über dessen Produktion ich damals einigermaßen schockiert war. Von meiner Mutter kannte ich die hausfrauenübliche Zubereitungsweise, bei der die Äpfel geschält und entkernt werden. Bei SEIDEL wurden die Äpfel vom LKW direkt in die riesigen Kochkessel gekippt. Diese „ökonomische“ Verarbeitung, bei der nichts verloren geht, hat ja auch was für sich – was machen in solch einer riesigen Menge schon die paar nicht entfernten Schalen, Kerne, Würmer usw. aus ! Die zweite Episode in der Firma Seidel ging vorzeitig zuende. Ich hatte gefüllte 20-Liter Dosen zu der Maschine gebracht, wo die Deckel aus Blech aufgewalzt wurden. Ein bereits auf die Arbeitsplatte gehobener Eimer fiel wieder herunter, wobei die scharfe Blechkante mein Handgelenk auf der Innenseite in der Nähe der Pulsader zerschnitt. Nach Anlage eines Notverbandes wurde ich zum Dorfarzt gebracht, der die Wunde mit drei Stichen ohne Betäubung zunähte – die Narbe kann man heute noch sehen. Damit war mein schöner Job zu Ende – Krankengeld oder anderweitige Entschädigungen habe ich nicht bekommen. Von dem verdienten Geld konnte ich mir einige Extras leisten – z.B. eine neue Aktentasche. Bis dahin war ich immer noch mit meinem alten Schulranzen aus der Volksschulzeit unter dem Arm durch die Gegend gezogen. Für unglaubliche DM 30,00 kaufte ich mir eine chice Aktentasche aus hellem Leder, auf die ich schon lange ein Auge geworfen hatte. Sie hatte monatelang im Schaufenster eines Bonner Fachgeschäfts gelegen. Nach einigen Monaten fingen die Ränder an, sich schwarz zu färben und ich begriff, dass ich statt der vermeintlich aus Leder gefertigten Tasche auf eine solche aus gefärbtem Plastikmaterial hereingefallen war. Als Entschädigung für die seinerzeit entgangene Klassenfahrt nach Attendorn genehmigte ich mir zwei jeweils dreitägige Fahrrad-Touren zusammen mit meinem Schulfreund Heinz O. aus Waldorf. Das erste Mal fuhren wir ein Stück durchs „Bergische Land“ nach Schloss Burg an der Wupper. Die Berge machten uns ganz schön zu schaffen, denn Gangschaltung hatte keines unserer Räder. Wir wurden reichlich entschädigt durch die Schönheit der Landschaft und den Anblick der imposanten, 107 m hohen Müngstener Brücke, der höchsten Eisenbahnbrücke Deutschlands. Schon damals hatten sich am Fuß der Brücke Kitschläden angesiedelt, die u.a. eine Kugel Eis für 5 Pfennige verkauften. Wir haben uns jeder eine solche Kugel geleistet, sie war kaum kleiner als die für 10 Pfennige bei uns zu Hause. Auch bei unserer zweiten gemeinsamen Tour in die Eifel nach Gemünd und Schleiden kämpften wir mit den Steigungen und hatten um so mehr Spaß bei den langen Abfahrten in die Täler , wo wir es so richtig laufen ließen. Noch heute kriege ich beim Gedanken daran eine Gänsehaut. Was hätte beim damaligen Material mit einer Gummiklotzbremse am Vorderrad und der schnell heiß werdenden Rücktrittbremse bis zur brechenden Gabel alles passieren können.. |

|||

|

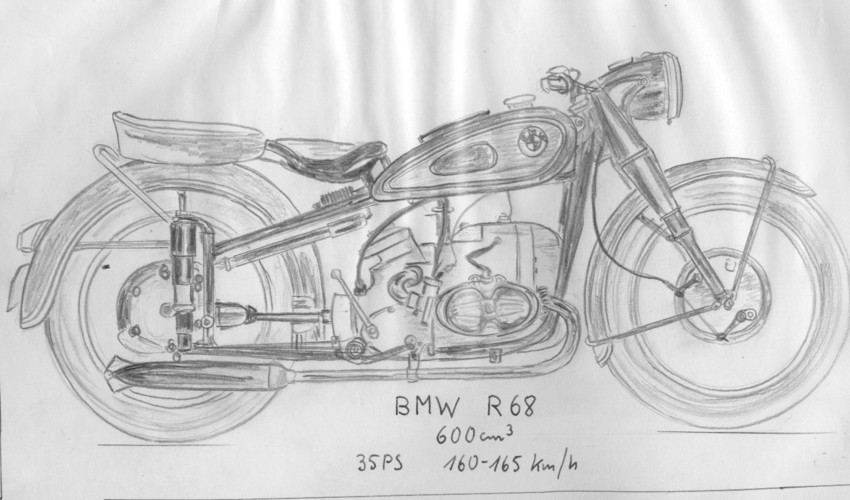

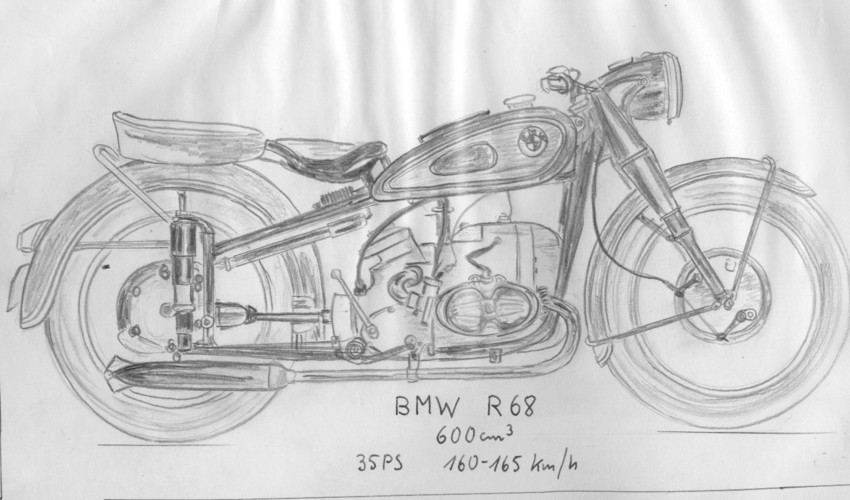

Jahresarbeit über das Thema Motorrad und Abschluss der Realschulzeit (Beim Doppelklick auf die Überschrift wird die Jahresarbeit im PDF-Format heruntergeladen) Wie ist man in der damaligen Zeit an Infos zu diesem Thema gekommen ? Der Kauf jeglicher Fachliteratur schied aus finanziellen Gründen aus. Auf meinen Fahrten zur Schule lernte ich in der Rheinuferbahn einen etwa gleichaltrigen Schüler des Ernst-Moritz-Arndt Gymnasiums in Bonn kennen. Heinz Z. war sein Name und er wohnte gleich bei uns um die Ecke in der Taunusstraße. Der Vater war Industriemeister und hatte vor dem Kriege als Mechaniker im Rennstall des bekannten Motorrad-Rennfahrers Heinz Soenius mitgearbeitet. Als Einzelkind konnte Heinz sich den regelmäßigen Kauf der Zeitung „DAS MOTORRAD“ leisten, die er mir jeweils auslieh. Dieses Blatt war unser Evangelium und die Kapitel schrieben der Motorradpapst und Chefredakteur Carl Hertweck sowie der berüchtigte Klacks (Ernst Leverkus), der auf dem Nürburgring jedes Testobjekt bis an die Grenzen der Haltbarkeit trieb. Das also war mein Rüstzeug, das mich in die Lage versetzte, die einzelnen Baugruppen zu beschreiben und mit Skizzen und Zeichnungen auszuschmücken – alles von Hand, wie vorgeschrieben. Hinzu kam, dass ich die in meiner Jahresarbeit erwähnten Fahrzeuge alle schon mal gesehen hatte – entweder auf der Straße oder im Schaufenster. Die ADLER M 150 hatte ich zum Beispiel bei der Kölner Vertretung Mees und Mees in der Krebsgasse zum ersten Mal gesehen. Vater kaufte dort hin und wieder Fahrradteile, um einem Bekannten oder Arbeitskollegen nebenbei sein Fahrrad aufzumöbeln. Häufig fuhr ich mit dem Fahrrad nach Bonn und drückte mir dort die Nase am Schaufenster der NSU Vertretung Windeck in der Maxstraße platt. NSU war ganz groß in Sachen Werbung. Auf Postern (Plakate hießen die wohl damals) wurden technische Neuheiten oder Rennerfolge haarklein ausgeschlachtet. Die Werbesprüche (meistens Stabreime) des Werbechefs Arthur Westrup klingen noch heute in meinen Ohren. Hier eine kleine Auswahl: „Fixe Fahrer fahren Fox - Mit Motorrad meint man Max Kluge Köpfe kaufen Konsul - Nicht mehr laufen – Quickly kaufen“ Die Motorradbranche befand sich auf dem Höhepunkt ihrer Nachkriegsproduktion . Niemand und natürlich ich auch nicht hätte einen so kurzfristigen und drastischen Zusammenbruch des Motorradmarktes für möglich gehalten, wie er dann wirklich eingetreten ist. Im Jahre 1955 wurden nur noch halb so viele Motorräder abgesetzt wie zwei Jahre zuvor, als ich meine Jahresarbeit fertiggestellt hatte. Wertvolle Tipps bekam ich auch vom ehemaligen Rennmechaniker und Vater meines Freundes, Herrn Z. an die Hand. Mit diesem Freund verbanden mich aber auch noch andere Interessen, z.B. das Interesse an Jazzmusik. Heinz besaß ein Klavier und hatte auch Unterricht erhalten. So manchen Abend habe ich dort verbracht, wobei wir Platten hörten oder zusammen musizierten, denn Heinz hatte ein eigenes Zimmer. Bei der Kombination Klavier und Wandergitarre zog ich natürlich den kürzeren, weil die Gitarre zumindest von der Lautstärke her nicht konkurrenzfähig war. Es ging jedoch auch um anderes: Mit unserer Jazzbegeisterung einher ging eine gewisse Konfliktbewältigung, wie sie Jugendliche aller Generationen und wir natürlich wohl auch brauchten. Unsere Eltern hörten sich Operettenmusik oder Schnulzen (wenn bei Capri die rote Sonne .....) im Radio an, wir hingegen diese „Negermusik“, von der Rektor Lohrscheid behauptete, sie sei dem Stampfen der Maschinen in den großen amerikanischen Fabriken nachempfunden. Die Eltern von Heinz waren alte Wesselinger und im Grunde sehr aufgeschlossene Leute, die sich oft mit uns über Gott und die Welt unterhielten. Dort hatte ich auch Gelegenheit, schon mal eine Fernsehsendung mit ansehen zu können – in solchen Dingen waren Zingsheims auf der Höhe der Zeit, verbunden damit allerdings auch öfters in Finanznöten. Von zu Hause war ich an solche Gespräche wie bei Zingsheims nicht gewöhnt, weil meine Eltern bei weitem nicht so redegewandt wie diese waren. Wegen unserer Platzmisere habe ich auch kaum mal jemanden mit zu uns gebracht, wodurch sich entsprechende Dialoge erst gar nicht entwickeln konnten, was ich denn auch ein bisschen bedauert habe. Zurück zur Jahresarbeit: Was habe ich doch heute mit der Computertechnik für Möglichkeiten der Gestaltung – mal ganz abgesehen vom Einband- die ich jetzt sofort einmal beispielhaft nutzen werde um nachfolgend ein Beispiel aus besagter Jahresarbeit einzuscannen: |

|||

|

BMW R68 – vom Prospekt abgezeichnet für die Jahresarbeit |

|||

|

Jahresarbeit Der

vollständige Aufsatz ist im

PDF-Format und

hat eine Dateigröße von

|

|||

|

Mit der Fertigstellung der Jahresarbeit war auf einmal die Zeit der Abschlussprüfung zur mittleren Reife herangenaht – Anfang 1953 ging’s los damit. Von vielen Leuten wurde die Prüfung mit Spannung erwartet. Wir waren ja die erste Abschlussklasse dieser im Jahre 1947 gegen teilweise starken Widerstand gegründeten Schule. Drei Tage dauerte die schriftliche Prüfung und zum Tag der mündlichen Prüfung war der Initiator des seinerzeitigen Realschulgedankens, Herr Regierungsdirektor Dr. Deermann gekommen. Das Ergebnis der Prüfung insgesamt übertraf alle Erwartungen – keiner der 25 Kandidaten (16 Jungen und 9 Mädchen) ist damals durchgefallen. Im Gegenteil: Bei Klassentreffen beispielsweise konnten wir von unseren ehemaligen Lehrern immer wieder hören, dass ein ähnliches Ergebnis bei späteren Klassen nicht mehr erreicht wurde. Hatte es daran gelegen, dass nachfolgende Klassen zunehmende Perfektion im gesamten Schulwesen erfahren hatten, jedoch nicht mehr so wie wir gefordert wurden? Unser einziges Requisit in den ersten Jahren war eine mit der Volksschule geteilte Landkarte gewesen. Ich erinnere an den eingangs zitierten Leitsatz: „ Wer sich nicht zu helfen weiß ..............“ Unser gutes Abschlussergebnis wurde natürlich kräftig gefeiert. Da sich in unserer Klasse zwischen einigen Jungen und Mädchen kleine Plänkeleien und Liebschaften ergeben hatten, wurde bei diesem Fest natürlich auch ausgiebig getanzt. Von mir kann ich berichten, dass ich mich früher schon mal für eine Klassenkameradin (Tochter des 1951 an die Schule gekommenen Lehrers und „ Schöngeistes“ Theo J., der bei uns Geschichte und Musik gab) begeistert habe – zusammen mit meinem Schulfreund Helmut K. So haben wir mit unserer Ute mal eine gemeinsame Radtour zur Godesburg unternommen. Die ihr spendierte Maibowle haben wir uns geteilt. Sogar einen Maibaum habe ich diesem Mädchen einmal aufgestellt. Dieser Brauch war zu der Zeit eine richtige Gaudi. Die gemeinsam ausgeführten Aktionen fanden nachts statt und dauerten bis in den frühen Morgen. „Meinen“ Baum hatte ich schon am späten Abend gesetzt und war dann mit den Kameraden weitergezogen. Als ich im Morgengrauen auf dem Heimweg nach Wesseling mit dem Rad noch mal dort vorbeifuhr, war der Baum verschwunden – einfach geklaut ! Es war die erste Nacht in meinem Leben, wo ich von zuhause weggeblieben war. Ärger hat es trotzdem nicht gegeben. Meine Eltern hatte ich vorher informiert und sie haben mir eigentlich immer vertraut und mir weitgehende Freiheiten gelassen – in der Gewissheit, dass ich sie niemals ausgenützt hätte. Beim Klassenfest allerdings war die „Affäre“ mit Ute längst vergessen und ich habe mich dabei mehr mit der Gestaltung des Festes, denn mit feiern befasst, und das kam so: Es gab einige Klavierspieler und einen Akkordeonspieler in unserer Klasse. Einer der Klavierspieler beherrschte zwar tolle Boogie Woogie Läufe – als Tanzmusik war aber ein breiteres Repertoire gefragt. Das hatten die in klassischer Musik ausgebildeten Klavierspieler angeblich nicht drauf. Ich hatte schon einige Zeit vor dem Fest etliches an Tanzmusik-Noten für Klavier mit Akkordbezifferungen für Gitarre beschafft. Dabei stellte sich heraus, dass unser Klassenkamerad Willi L. diese Musik zu aller Erstaunen praktisch vom Blatt spielen konnte, obwohl er zuvor nur Klassik gespielt hatte. Ein Beweis dafür, das bei jedem Instrument eine gründliche klassische Ausbildung die Grundlage für alle anderen Musikrichtungen vorgibt. Auf meiner Gitarre hatte ich fleißig Barreegriffe und moderne Harmonien geübt, trotzdem waren meiner Begleitung durch die mangelnde Lautstärke der Wandergitarre Grenzen gesetzt. |

|||

|

Navigator |

|

||

Text: Hans

Perscheid

Fotos: Archiv Hans Perscheid